西播磨遠征3 ぬるま湯遠征 その3

感状山城

〇1月13日

今朝も、ホテルのバイキングで朝食。塩分を多めに摂る。午前7時半にホテルを出発。龍野を目指す。

龍野城(龍野古城、龍野山城)

左:北西端の堀切、右:北西隅にある平坦地の石垣

左:本丸の北東隅?の石垣、右:本丸の南東隅?の石垣

左:本丸の南西隅?の石垣、右:本丸の北西隅?の石垣と虎口

左:本丸、右:本丸の南下付近の石垣

左:更にその下の崩壊した石垣、右:二の丸

左:二の丸の縁の石垣、右:南東隅の平坦地

左:南東隅の平坦地の南東下の横堀を上から、右:同左を北から

龍野の旧市街地の北にそびえている。21年ぶり2回目。今回は車だが、予想よりも観光客が少なく、余裕で最寄りの駐車場に停められた。前回と同じく北西の尾根筋から侵入する。比高は170m。

石垣があちこちで部分的に残っている。南麓の龍野城(新)を築く際に山城の石を転用した為、こうなってしまったらしい。それでも、石の量は多めである。南東端に大きな横堀がある。こうした横堀は畝状縦堀に造り替えられてしまうことが多いので珍しい。

降りは前回行きそびれた大手道を行ってみる。散歩している人と何度も行き違ったので楽なのかと思ったら、かなり足場の悪い道だった。

感状山城

左:南西端の物見岩付近の石垣、右:下段の郭群

左:下段の郭、右:同左の石段

左:上段の南端を下から、右:南東へ下る郭

左:石垣、右:その上の郭

左:更にその上の石垣、右:二の丸

左:二の丸の西下の石垣その1、右:石垣その2

左:石垣その3、右:二の丸の北端の石垣

左:本丸西側、右:本丸東側

左:本丸南東隅の石垣、右:本丸の西下の郭

龍野城から西へ約9㎞。羅漢の里の駐車場に車を停めて、西麓から登る。反対の山で猟友会が狩りをやっていた。比高は200m。

こちらも19年ぶり3回目。当時ほどの感動は無いにしても、山の上にこれだけ石があるとテンションも上がる。気のせいか、20年ほどで崩落が進んでいるようにも思う。

羅漢の里の休憩所で昼食。4人共うどんセット。

矢野城

左:「感状山城・藤堂城」の石碑、右:東側の石塁、奥は光専寺

左:石塁は上へと続く、右:獣柵の向こうへと続く。獣柵はこの右手から入れる

左:東側の石塁を外から、右:北東隅のコーナー部

左:北側の石垣を内部から、右:北西隅のコーナーを内部から

左:西側の石塁を北上から、右:内部を南北に走る排水溝?

感状山城の南麓にある。感状山城の大手道はこの辺りから登っていたが、現在は荒れて登れない。

緩やかな南向きの斜面に、東・北・西の三面を囲うように石塁が築かれている。三河の妻木城の北麓の館跡で似たような構造を見たことがある。石垣でなければ、甲賀の館も山の斜面に土塁を巡らせている。ただこれらと異なるのは、矢野城の石塁が囲んでいるのが緩やかではあるものの斜面であるということである。内部の斜面には排水用と思われる溝が2本走っている。城ということになっているが、城でない可能性もある。内部で馬か牛の放牧でもやっていたかもしれない。

私有地であり、見学中に光専寺の人から「そこは私有地ですよ」と注意されたことを見ても、無断で入る見学者が問題になっているようである。我々は、南にある民家で黒豆を脱穀していたおじいさんに断って見学したが、そのおじいさんが、この場所の所有者だったかどうかまでは考えていなかった。トラブルを避けるためにも、整備されるまで見学は遠慮しておくべきと思われる。

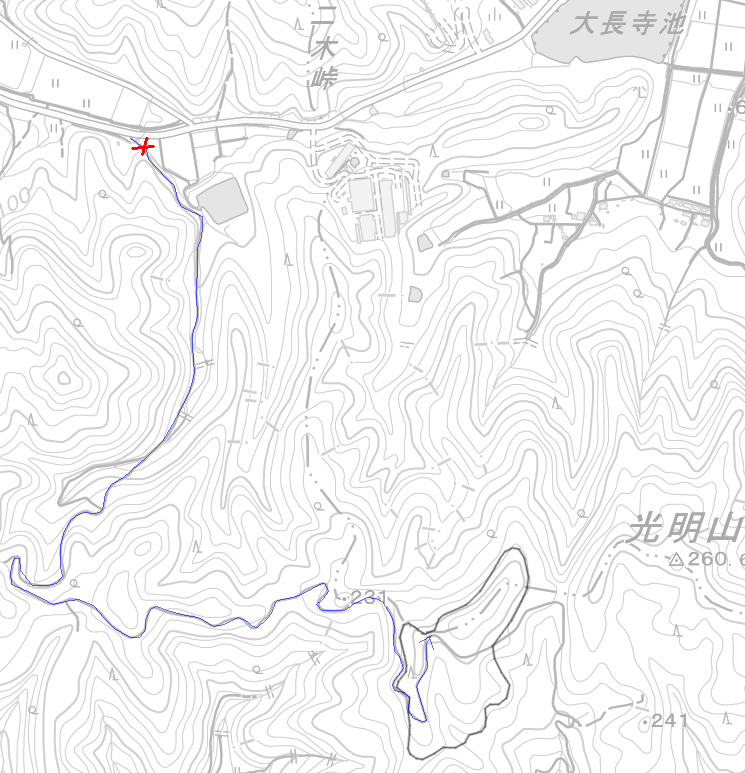

光明山城

林道の入り口の立ち入り禁止の看板

龍野城と感状山城の中間にある二木峠(県道5号線)の西から、光明山を抜ける林道が出ており、光明山城の城域まで車で行けるらしいのだが、入り口に「立ち入り禁止」と書かれていたので諦める。

城郭放浪記等の記事を読んでいると、林道の北側のある区間の路面状況がかなり悪いとなっており、それが悪化して一般車は通行止めの措置に至ったのではないかと思われる。

徒歩なら、二木峠から境界線の尾根筋を登れば行けそうではある。

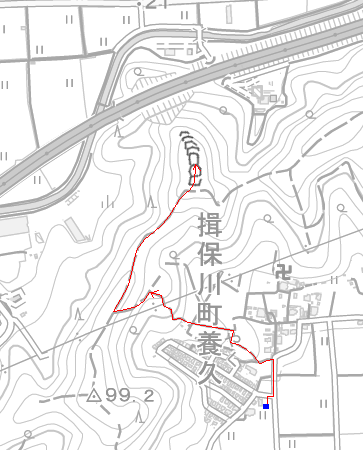

乙城

左:二重堀切のように見えるものの古墳、右:城を南西下から

左:南東の土塁、右:同左を北上から

左:主郭、右:北下に降りる郭

山陽本線竜野駅の北2㎞、養久山古墳群遊歩道の一角に存在する。城そのものは比高70mだが、遊歩道にアップダウンがあるため比高120mくらいの疲労感がある。また遊歩道沿いに堀切が沢山あるように見えるが、古墳が並んでいるだけである。

規模が小さく、また遊歩道脇の南端の郭に土塁があるくらいで、他は単純な郭が連なっているだけである。

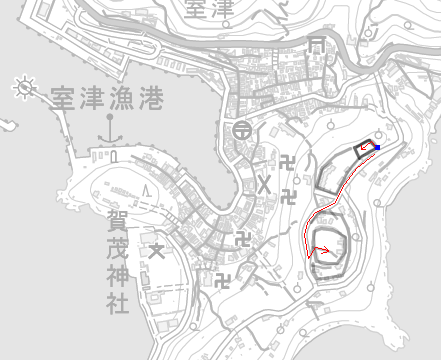

室山城

左:二の丸公園、右:その南西上の平坦地、ここも二の丸の一部である

室津漁港の東にある標高40mの山が本丸、その北下にある一帯が二の丸らしい。二の丸の北東の一部が現在二の丸公園として整備されている。周囲の道は狭く、車を停められるのが二の丸公園の東下のスペースくらいしかない。また普段は余所者が来る場所ではないようで、公園で子供を遊ばせていた主婦達から不審者扱いされてしまった。

二の丸公園を見た後、一人で先に本丸方向へ向かうのだが、後続が一向に来ない。戻ってみると、3人共二の丸公園の付近にとどまっていた。話を聞くと、二の丸公園の南西上にある平坦地を本丸と勘違いしていた。そこで本丸は別にある旨を説明したのだが、時間を浪費し疲労も溜まっていたのか「何かもういいや」という雰囲気となってしまい、未攻略のまま次へ向かうことになる。

大島山城

左:寺の有る平坦地、右:南西下の井戸

左:北下にある石垣…新しい、右:図面だと北西下斜面にも石垣がある筈だが

山陽新幹線相生駅の南南西1.3km。善光寺の敷地が大島山城である。山の上まで車で入ることができる。

城郭大系の図面には石垣が描かれているが、当時の物と思われるような石垣は見当たらなかった。

以上で3日間の全ての日程が終了した。駅に向かう途中で軽油を注いで、相生駅で御三方を降ろし解散。

私はトイレ休憩の後、高速道路で来た道を戻る。三連休で比較的車の数が多かったものの渋滞に巻き込まれる事も無く、夕食は家で摂ることができた。

総括:

隊長を中心としたメンバーでの泊りがけの遠征で、1日当たり5城というのは、機械化されてから最低記録ではないだろうか。しかも、居館系(登山の不要な目標)が3日間で4つも混じっていて、これである。

その大きな原因は、登山において機動力がタイガー戦車並みだった班長である。普段の山登りのペースと比べると、2倍近く時間がかかっている。隊長も膝を悪くしてからは登り降りのペースが大分落ちてしまったが、ここまで時間はかかっていなかった。しかし、このゆっくりとしたペースのおかげで比高200m超えの山城を幾つか登りながら筋肉痛にならなかったこと、また待ち時間を利用してゆっくりと縄張を見回ることができたことを考慮すると、このペースで回るのも有りなのかなと思う。

数を稼ぎたい隊長としては、このスローペースは不本意であろうが、我々も歳をとってしまったのである。これからの遠征の新しい基準としても良いのではないだろうか。

それから、もう一つ。次回からは塩飴を持って行くことにしよう。

戦果 攻撃対象 18城 うち 棄権 2城 16城 攻略

ここから以下のページへ行けます。

1日目へ

戻る