The Thin Rain Line 〜 安芸石見因幡遠征

平成23年9月17日〜19日

楪城、最後になって晴れ間が覗いた

○9月19日

朝から雨。

山城は目標から外し、居館や陣屋を拾いつつ東進することに。

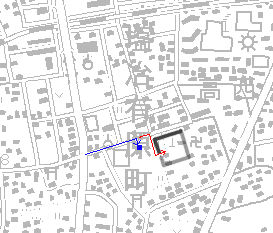

浄音寺境内館

左:北面の土塁、右:同左の東端

左:土塁の内側、庭園になっている、右:西面の堀跡と土塁跡との段差

0720 雨

出雲市駅の南西約500m、浄音寺の境内に、居館の土塁が残っている。

詳細不明。

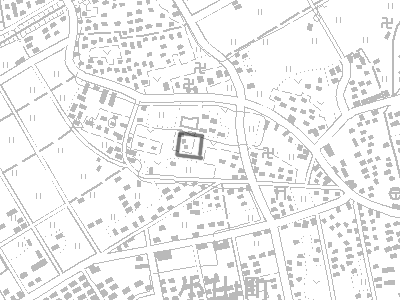

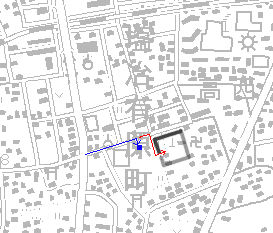

三木氏館

左:南西部、田んぼが堀跡、畑が屋敷跡か?、右:民家への入り口

左:西部、畑部分が周囲よりも盛り上がっている

0740 暴風雨

出雲市駅の北西約2kmの住宅地の中に三木氏館がある。東半分は民家、西半分は畑になっており、北面には土塁もあったらしいのだが、風雨が酷くなったために早々に撤退する。

詳細不明。

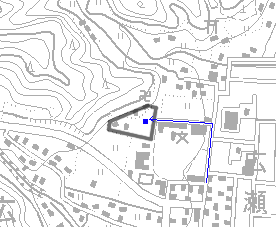

広瀬陣屋

左:東面の南側、右:同左北側

左:東面に残る石垣?、右:南面の段差

0900 雨

広瀬小学校の西隣、広瀬社会福祉センターの敷地が広瀬陣屋跡である。一段高い地形と一部石垣(?)しか遺構は残っていない。

寛文6年(1666年)に松江藩の支藩として広瀬藩が創られ、以後廃藩置県まで存続する。

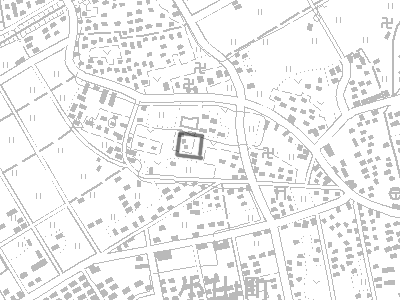

母里陣屋

左:南東端を望む、右:東面の石垣と門跡?

左:東面の石垣、奥の建物は学校の寮跡、右:東面の段差

0945 曇り

伯太中学校の西隣に母里陣屋跡がある。現在は東面に石垣が残るのみである。また中学校の職員室前に陣屋の碑が建っている。

寛文6年(1666年)に松江藩の支藩として母里藩が創られ、以後廃藩置県まで存続する。

法勝寺城

左:東下の郭、右:同左

左:北東麓の登り口の碑

1020 曇り

法勝寺中学校の南東隣の小山に法勝寺城がある。山の北東麓に碑や看板が建ち、登り口もここにあるのだが、草が繁茂して東下の郭まで行った所でリタイア。学校側からも登り口があったのかもしれない。

永禄7年(1564年)に毛利氏によって築城され、三村家親が入る。中村氏が米子城を築いた後に廃城になった。

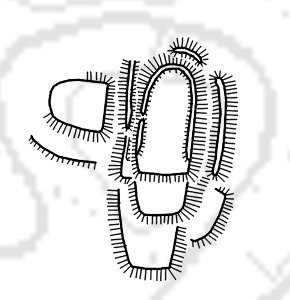

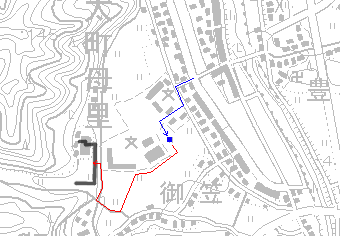

小松城

左:看板から小松城を望む、右:本丸

左:本丸西下の二重堀、右:同左の西側、向こうに郭

左:本丸西下の二重堀の東側の堀の北側、右:本丸東下の堀と土塁

左:本丸の南下の郭、右:本丸南西下の堀の南端

左:南西方向を望む、右:最南端の郭

左:最南端の郭を西下から、右:二重堀の西側の堀を南下から

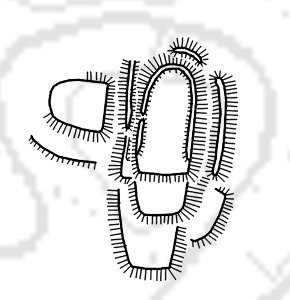

右:概略図、蚊が多く大まかにしか調べていない為、かなりいい加減

1050 曇り

金田集落の東の小山に小松城がある。比較的良く整備されているが、近くに駐車スペースが無いために苦労する。本丸の周囲にまわしている堀が壮観であるが、蚊が多くてまともに探索できていない。

小松氏の居城といわれている。建武3年(1336年)の塩冶高貞の軍忠状にもその名が出てくることから、それ以前からあったものと思われる。

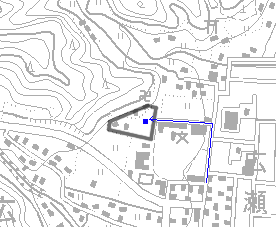

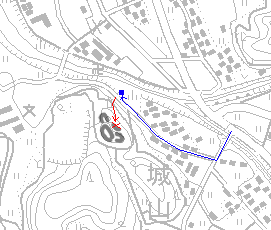

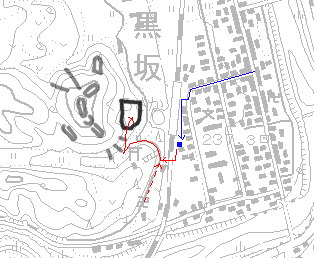

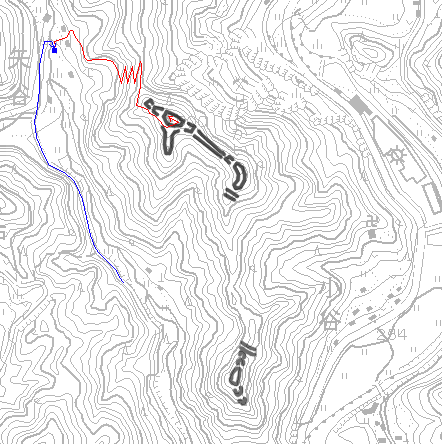

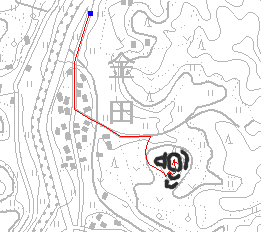

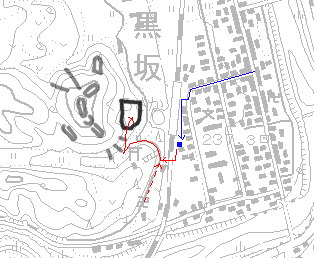

鏡山(黒坂)城、居館のみ

左:館跡を北東下から、右:館の虎口

左:虎口の石垣、右:館の平坦地、東屋を工事中

左:館跡から城山を見上げる、右:館から東を望む

1200 曇り時々晴れ

黒坂駅の東隣に鏡山(黒坂)城がある。館跡とその西上に詰の城がある。館跡は最近地元ボランティアが竹林の中にあったものを整備したそうである。また現在も作業が進行中で東屋を建築していた。館跡へは神社の北西裏から軽トラの登れる作業道がつけられているので、ここから登ると楽である。ただ駅からここへ向かうには踏み切りの無い場所を越えなければならず、もっと南の踏み切りで線路を渡るか、もしくは自己責任という形で渡ってもらうしかないかもしれない。

慶長15年(1610年)に関一政によって築かれた。元和3年(1617年)に関氏が断絶すると、池田光政の老臣池田上総が入城している。

昼時だったのだが、天気が微妙だったので昼飯の前に楪城を落とすべく急いでいたのだが、前方を制限速度ギリギリで走るフェアレディーZがいたので頭にきて、偶々国道沿いにあった農協直営の千屋牛の焼肉屋に入って昼食。バイト学生のいい加減な接客姿勢はどうかとは思うものの、1500円でかなり豪勢な牛肉を食べる事が出来た。ただ普段から胃の弱い自分はその豊富な脂に中り、夜に水下痢を出す羽目になる。

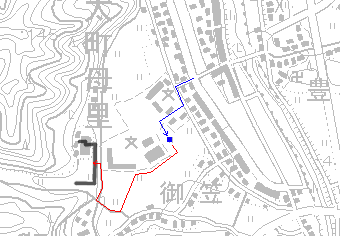

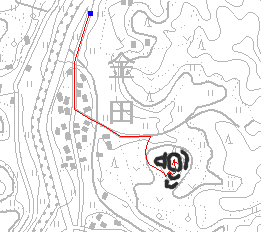

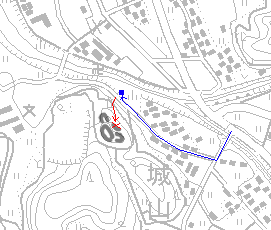

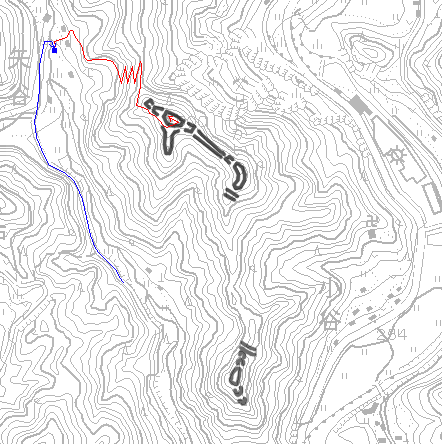

楪城

左:本丸の西下の郭、右:本丸

左:本丸から西下の郭を、右:本丸から北を

左:本丸から南下の華の丸を、右:華の丸

左:本丸の東下の郭から本丸を、右:更にその東下から

左:鞍部から二の丸(南東)方向を、右:二の丸から本丸(北西)方向を

左:二の丸、右:二の丸の西斜面

左:二の丸から南を望む、右:二の丸から北を望む

1400 晴れ

新見市の北西約5km、国道180号線と国道182号線の分岐の北の山に楪城がある。山の北西麓にある矢谷集落から軽トラも登れる道が新しくつけられており、南の郭群を無視するのであれば、こちらから登る方が比高も稼げて楽である。城そのものも良く整備されており、草深い時期でも楽しむ事が出来た。ただ二の丸の南下にある堀切は、そこへ至る道が草に埋もれてしまい辿り付けなかった。

新見氏によって築かれたといわれている。その後、永禄10年(1567年)に三村氏によって攻められ落城した。その後は三村元範が城主となるも、天正2年(1574年)には毛利氏に攻められ、翌年に落城した。その後は毛利氏の今田経高、そして天野勝元が在城している。

時間は余っていたものの、良い城で最後を締めくくりたいという窪谷さんの希望で、以上で遠征も終了。

岡山へと向かう窪谷さんと新見駅で別れ、広島へと帰る。三次まで高速で、そこから先は下道で帰るのだが、途中で雨になる。最後の最後まで良くわからない天気であった。

総括:

この時期には珍しく、雨に祟られた遠征だった。最近の異常気象の影響なのだろうか。

その為、9月の遠征はただでさえ繁茂した草や大量の藪蚊、高温多湿にさいなまれるのだが、今回は更に雨に苦しめられることになった。雨の中の登山は最悪であるし、止んだとしても足場が悪く、また靴やズボンが濡れてしまうことから行動範囲が大きく制限されてしまう。

ただ冒頭に書いたとおり、遠征前日の天気予報では3日とも雨だったものが終わってみると全体の3分の1くらいしか雨が降っておらず、居館系が多かったとはいえ案外と数を稼ぐことができた。一つは、今回の雨が秋雨前線によるものではなく台風によって北上してきた雨雲だったためにムラが多く、降雨時間が比較的に短かった事が挙げられる。そしてもう一つは、今回の遠征がまだ夏に近い時期であったことから、藪漕ぎの不要な足場の良い目標を多く準備していたことも良い方向へと作用した。それからもう一つは、矢張り運であろうか。窪谷さんの晴れ男の特性が、何かしら天候に影響を与えているように思えてならない。

しかしその一方で、高麻(大西)城と白鹿城・真山城という大物が雨で落とせなかった事も大きく、少なくとも再度、山陰方面へ遠征を行わなければならない状況に変わりはない。

戦果

攻撃対象 31城

うち 棄権 4城

27城 攻略

ここから以下のページへ行けます。

1日目へ

戻る